Der folgende Text basiert auf dem Werk:

König, Werner / Schrambke, Renate (1999): Die Sprachatlanten des schwäbisch-alemannischen Raumes: Baden-Württemberg, Bayerisch-Schwaben, Elsaß, Liechtenstein, Schweiz, Vorarlberg. Bühl: Konkordia-Verlag (Themen der Landeskunde 8), 139–144.

Wir danken den Autoren für die freundliche Bereitstellung.

Den Sprachforschern war immer bewußt, daß es in althochdeutscher und mittelhochdeutscher Zeit im Prinzip nur Dialekte gegeben hat. Man begegnet regionalen Sprachformen in den Handschriften auf Schritt und Tritt, denn es gab im Mittelalter praktisch keine über den Dialekten stehende Einheitssprache, keine Hochsprache, die mit unserer neuhochdeutschen Schriftsprache nur in etwa vergleichbar gewesen wäre. Die Begriffe althochdeutsch und mittelhochdeutsch drücken einen geographischen Raum hoch aus, der im Gegensatz zum nieder des Niederdeutschen (= plattdeutschen) Raumes steht und mit dem „hoch“, so wie wir es in der Regel heute im Wort hochdeutsch interpretieren, nichts zu tun hat.

Zwar gab es schon früher Versuche, die geographische Variation der mittelalterlichen Schreibungen kartographisch darzustellen (z. B. Gleissner / Frings 1941, Ising 1968, Besch 1967), doch keiner ist von Umfang und Methode her mit dem „Historischen Südwestdeutschen Sprachatlas“ (HSS), dem Werk von Wolfgang Kleiber, Konrad Kunze und Heinrich Löffler von 1979 zu vergleichen. Als Quellenbasis dienen 351 Urbare des 13. bis 15. Jahrhunderts aus 114 Schreiborten Südwestdeutschlands. Sein Gebiet erstreckt sich im Osten bis zum Lech, im Norden bis zum Main; im Süden ist die Schweiz nicht dabei, aber im Westen das Elsaß.

Ein Urbar (auch Berein, Lagerbuch, Rechtung, Rodel, Salbuch, liber praedialis genannt) ist ein mittelalterliches „Verzeichnis der Grundstücke einer Grundherrschaft, mit allen darauf ruhenden Lasten und Rechten, den daraus fließenden Einkünften (…)“, so Haberkorn / Wallach (1964), S. 631. Was macht nun diese Güter und Abgabenverzeichnisse für den Dialektologen so interessant?

Im folgenden referiere ich K. Kunze (1982 und Einleitung HSS):

— Urbare identifizieren Liegenschaften, Grundstücke, Höfe. Damit sind sie auf einen Ort bezogen, der in der überregionalen Verständigung keine Rolle spielt. Sie sind auch nicht öffentlich, sondern quasi ein privates Notizbuch eines reichen adeligen Mannes oder einer entsprechenden Institution (z. B. eines Klosters), die für ihre Zwecke festhalten wollen, was sie besitzen und was ihnen an Abgaben zusteht. Wichtig sind diese Bücher / Kladden also nur für den Grundherrn bzw. seine(n) Verwaltungsbeamten und den / die davon betroffenen Lehensnehmer, Hintersassen. Also: Urbare sind eine mittelalterliche Textsorte, die lokal gebunden, lokalisierbar und die ohne Intention auf überregionale Verständlichkeit entstanden sind.

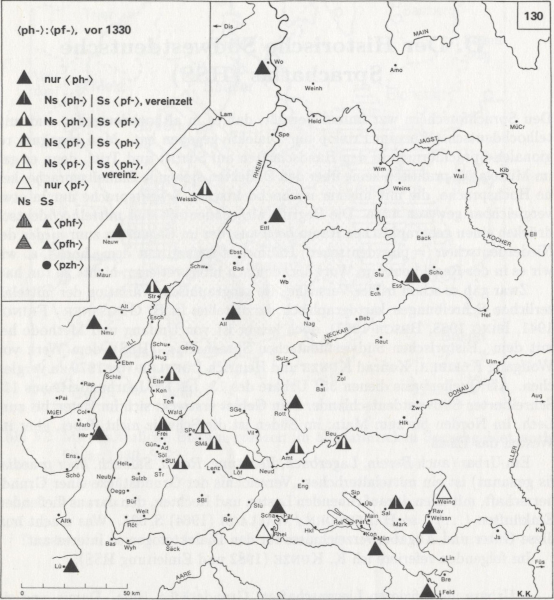

Abb. 58: HSS — Historischer Südwestdeutscher Sprachatlas, Karte 130 ‘ph-:pf-, vor 1330’. Die Bedeutung der Abkürzungen in der Legende: Ss = Sonderschreibung, Ns = Normalschreibung. Die geringe Belegdichte in Karte 130 ist dadurch bedingt, daß in vielen Orten keine Urbare vor 1330 vorhanden sind. Die Originalmaße der Karte betragen ca. 26 x 28 cm; die Wiedergabe ist hier auf etwa 25% verkleinert.

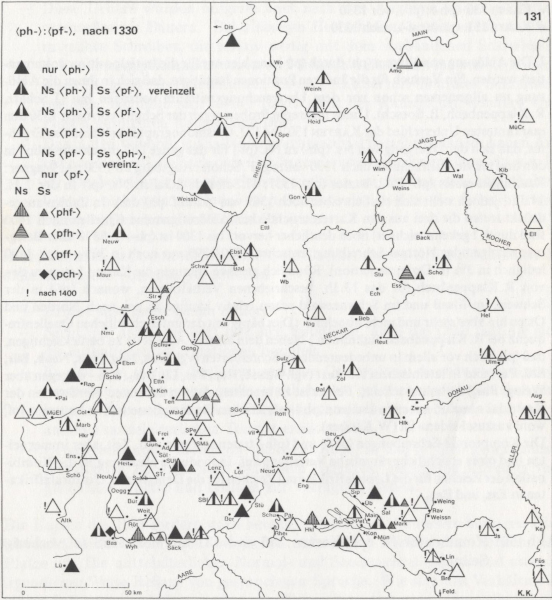

Abb. 59: HSS — Historischer Südwestdeutscher Sprachatlas, Karte 131 ‘ph-:pf-, nach 1330’. Abkürzungen in der Legende: Ns = Normalschreibung, Ss = Sonderschreibung. Die Originalmaße der Karte betragen ca. 26 x 28 cm; die Wiedergabe ist hier auf etwa 25% verkleinert.

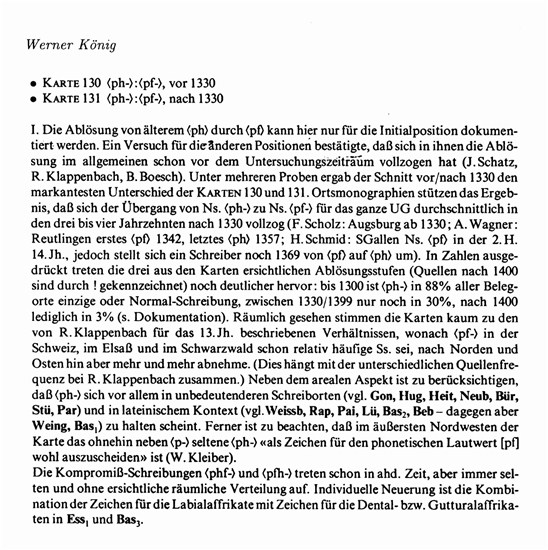

Abb. 60: Kommentar zu den Karten 130 und 131 aus dem HSS (...).

— Diese Urbare wurden aufgezeichnet nach den Angaben und Auskünften ortsansässiger Bauern. Bei kleineren Herrschaften waren es oft ziemlich ungeübte Schreiber, die relativ wenig mit dem vorhandenen Schreibusus in Berührung gekommen waren und deshalb aufzeichneten, was sie hörten. Auch bei größeren Herrschaften, die eine Kanzlei mit mehreren Schreibern besaßen, bemühte sich in der Regel nicht der Kanzleichef, sondern eine Person geringeren Ranges aufs Dorf.

— Das in den Urbaren enthaltene Sprachmaterial besteht zu einem hohen Anteil aus Namen, die nach dem Gehör geschrieben werden mußten, da es z. B. für Flurbezeichnungen eine Schreibtradition, an die man sich hätte halten können, nicht gab. Auch das sorgt für eine relative Nähe der Schreibformen zum gesprochenen Dialekt einer Region.

Hinzu kommen noch weitere Tatsachen, die die Vorteile der Urbare für historisch-dialektologische Forschungen erweisen:

— Urbare sind meist genau datiert.

— Nicht nur der Schreibort läßt sich feststellen, auch die Orte, auf die sich die enthaltenen Informationen beziehen.

— Es gibt eine reiche Überlieferung dieses Quellentyps, da sehr viele Grundherrschaften, kleine wie große, weltliche wie geistliche, solche Bücher auflegten. Das sorgt für eine Ortsnetzdichte, wie sie wohl von fast keiner anderen mittelalterlichen Textart erreicht wird.

— Urbare behandeln immer die gleichen Dinge, so daß für den geographisch arbeitenden Forscher auch bei einem Exemplar geringeren Umfangs vergleichbare Wörter und Formen zur Verfügung stehen.

Die Karten des HSS fordern dazu heraus, mit Karten, die unsere heutigen Dialektverhältnisse beschreiben, verglichen zu werden. Wobei aber Vorsicht am Platze ist. Die mittelalterlichen Normal- und Sonderschreibungen sind zwar in irgendeiner Weise Reflexe von gesprochener Sprache. Wie sich das Verhältnis in jedem Fall genau gestaltet, bedarf sorgfältiger Interpretation. Denn die Schreibung muß auch im Mittelalter nicht der Aussprache folgen, es gibt Schreibtraditionen, an die man sich hält, es gibt hyperkorrekte Schreibungen (weil d und t im Dialekt nicht unterschieden werden, werden die beiden Buchstaben verwechselt), und es dauert mitunter sehr lange, bis eine bestimmte Form des Dialekts (wenn überhaupt) in irgendeiner Form (es muß nicht das Laut-Buchstaben-Verhältnis vorliegen, das wir gewohnt sind) in die geschriebene Sprache eingeht.

Der Atlas kann auch dazu dienen, nicht lokalisierte Handschriften einer Region zuzuordnen, indem man versucht, die vorkommenden Schreibeigenheiten im HSS aufzufinden. Je nach Handschrift und Textsorte lassen sich damit relativ zuverlässige und in einem Maß genaue Lokalisierungen vornehmen, wie es vor Erscheinen des Werks nicht möglich war.

Der HSS dokumentiert in 237 Karten vor allem die regionale Variation des Schreibusus, d. h. des Graphembereichs, vereinzelt sind auch Wortkarten (z. B. die Weinpresse E.17) dabei: In der Einleitung sind Karten zur Chronologie der berücksichtigten Urbare, zu ihrem Sprachstand (ob lateinisch oder gemischt lateinisch / deutsch oder nur deutsch). Im Anhang sind auch einige Karten zur Nominal- und Verbflexion vorhanden.

In der Regel werden sog. Normalschreibungen, d. h. die im betreffenden Urbar vorliegenden häufigsten Schreibungen für ein „normalmittel-hochdeutsches“ Element, das in einem bestimmten Wort oder in einer Reihe von Wörtern vorkommt, kartiert. Auf den auf Seite 140 ff. mit einem Teil des Kommentars abgedruckten Beispielen wird das in der zweiten Lautverschiebung entstandene initiale pf dargestellt. Die Karten zeigen die Ablösung der Schreibung <ph-> durch <pf->, eine Erscheinung, die wohl keinen Hintergrund in der gesprochenen Sprache besitzt, also ein reiner Wandel der Schreibsprache ist.