begründet und bearbeitet von Herman Hucke

Inhalt

1. Zitation

1.1 Einführung

1.2 Kartenbände

2. Werkbeschreibung

2.1 Hintergründe

2.2 Erhebungsgebiet

2.3 Erhebungszeitraum

2.4 Erhebungsmethode

2.5 Kartierung

2.6 Umfang

2.7 Weitere Informationen

3. Integration der Karten in REDE via Scan und Georeferenzierung

4. Literatur

4.1 Zitierte Literatur

4.2. Weiterführende Literatur

1. Zitation

1.1 Einführung

Eine gesonderte Einführung in den „Thüringischen Dialektatlas“ liegt nicht vor. Einführende Informationen, Kartentexte sowie Namen- und Sachregister finden sich in den Textteilen zu beiden Lieferungen des Atlasses.

1.2 Kartenbände

Band 1: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1961): Thüringischer Dialektatlas. Begründet und bearbeitet von Herman Hucke. Institut für Mundartforschung der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Aufgrund des von Thüringer Dialektologen unter Mitwirkung der Lehrerschaft gesammelten Sprachguts. Lieferung 1 (Karten 1–20). Berlin: Akademie-Verlag.

Band 2: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1965): Thüringischer Dialektatlas. Begründet und bearbeitet von Herman Hucke. Institut für Mundartforschung der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Aufgrund des von Thüringer Dialektologen unter Mitwirkung der Lehrerschaft gesammelten Sprachguts. Lieferung 2 (Karten 21–40). Berlin: Akademie-Verlag.

2. Werkbeschreibung

2.1 Hintergründe

Das von Hermann Hucke in der Einleitung des ThDA formulierte Ziel ist es, die Vielfalt sprachgeographischer Besonderheiten im gesamtthüringischen Sprachraum darzustellen und zugleich ein Forschungsinstrument für Sprachwissenschaftler sowie Arbeitsmittel für den Lehrer des Deutschen und der heimatkundlichen Fächer zu schaffen (vgl. Hucke 1961: 5). Außerdem soll der „Thüringische Dialektatlas“ als Ergänzung bzw. Atlasteil zum nachfolgenden „Thüringischen Wörterbuch“ der thüringischen Mundarten dienen (vgl. Hucke 1961: 5). Weiterführende Informationen finden sich außerdem hier (Spangenberg 2009). Wir danken dem Autor für die freundliche Verfassung des Textes.

2.2 Erhebungsgebiet

Das Erhebungsgebiet des „Thüringischen Dialektatlas“ erstreckt sich in nord-südlicher Richtung von der ik/ich-Linie von der hessischen Landesgrenze bis zur Saale und zur älteren Nordgrenze des Landes Bayern, bevor Koburg zu Bayern kam und in west-östlicher Richtung von der Ostgrenze des Landes Hessen bis zur Saale von Nienburg aufwärts bis Korbetha, der Nordgrenze des Kreises Hohenmölsen und der ehemaligen Ländergrenze Thüringens mit Sachsen bis zur bairischen Landesgrenze (vgl. Hucke 1961: 8). Das Arbeitsgebiet umfasst somit die Bezirke Erfurt, Gera, Suhl, vom Bezirk Halle den westsaalischen Teil der ik/ich-Linie sowie die Kreise Hohenmölsen, Naumburg, Weißenfels (westlicher Teil), Zeitz, Altenburg und Schmölln des Bezirks Leipzig (vgl. Hucke 1961: 8). Zum gesamten Erhebungsgebiet zählen ca. 2500 Gemeinden – die Zahl der Einzelorte ist größer, da viele Gemeinden mehrere Orte zusammenfassen (vgl. Hucke 1961: 15). Die Anzahl der Erhebungsorte variiert pro Karte und liegt für die erste Lieferung (Karte 1–20) im Durchschnitt bei 2195 Orten (vgl. Hucke 1961: 15), eine Durchschnittsanzahl der Ortspunkte für die zweite Lieferung (Karte 21–40) wurde nicht angegeben.

Die Grundkarte (Maßstab 1:1.000.000) des ThDA zeigt das Gebiet mit den Erhebungsorten sowie orohydrographische Informationen und verwendet [...] einen Ausschnitt aus dem Kartenformular des „Sprachatlas des Deutschen Reichs“ [...] aus den Blättern Nordwest und Südwest, die als Blatt 2 und 15 im Deutschen Sprachatlas veröffentlicht sind (vgl. Hucke 1961: 14).

2.3 Erhebungszeitraum

Die Daten des ThDA wurden von 1929 bis 1934 erhoben sowie vor 1940 und ab 1950 um weitere Proben aus Direktbefragungen in festgelegten Teilgebieten ergänzt (vgl. Hucke 1961: 9–10).

2.4 Erhebungsmethode

Die Sprachdaten wurden indirekt oder direkt mit Hilfe von Fragebögen oder durch Befragung der Dialektologen erhoben (vgl. Hucke 1961: 9). Zu direkt erfragtem Material zählten außerdem Ergebnisse vieler Forschungsausflüge von Dialektologen und Studenten zu bestimmten Feststellungen in einigen Dörfern und Gemeinden (vgl. Hucke 1961: 10). Mit der zweiten Lieferung des Atlasses kamen außerdem Quellen aus mundartlichen Fragebögen, Fragelisten sowie Beständen des Wortarchivs für das „Thüringische Wörterbuch“ zu einzelnen Spracherscheinungen (vgl. Hucke et al. 1965: 115). Die Fragebogenerhebung soll vor allem „[…] den Wortschatz der Ältesten erfassen, von denen man selten gewordene Spracherscheinungen noch hören kann, ehe sie mit ihnen aussterben.“ (Hucke 1961: 10).

2.5 Kartierung

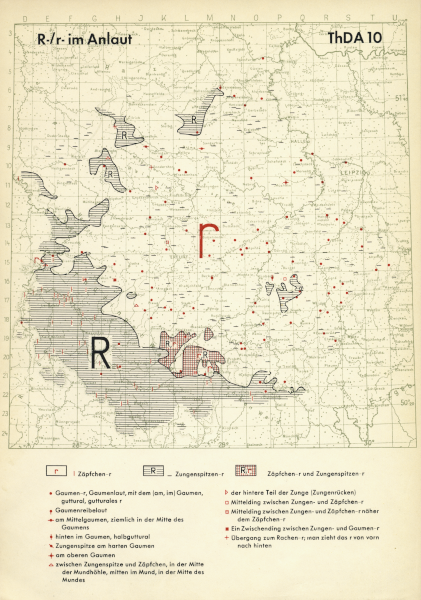

Die Darstellung des erhobenen Materials in Form von Punkt-Symbol-Karten, auf denen die verschiedenen sprachlichen Phänomene durch Symbole an den Ortspunkten markiert wurden, folgt der germanischen Tradition. Die Aufschlüsselung der Symbole erfolgt in der Legende, die der Karte beigegeben wurde. Auf einigen Sprachkarten sind Gebiete gleicher sprachlicher Merkmale durch Isoglossen zusammengefasst und mit einer Leitform versehen. Abweichende Formen sind durch Symbole an den entsprechenden Ortspunkten markiert.

Beispiel aus Hucke 1961: Bd 1, Kt. 10

2.6 Umfang

Mit Abschluss der Arbeiten am ThDA liegen 40 Karten zu 21 lexikalischen, 13 lautlichen und sechs morphologischen Phänomenen in einem Band vor. Dem Werk sind außerdem zwölf außersprachliche Interpretamentkarten beigegeben. Der erste Band ist 1961, der zweite 1965 erschienen. Beide Bände umfassen jeweils 20 Karten.

2.7 Weitere Informationen

Bibliographische Hinweise zu den Dialekten des Erhebungsgebiets sind in der Georeferenzierten Online-Bibliographie zur Areallinguistik (GOBA) zu finden.

3. Integration der Karten in REDE via Scan und Georeferenzierung

Die kartierten Daten des ThDA wurden in REDE in eine zentrale Datenbank überführt, die eine kompatible Darstellung und vergleichende Analysen für den Nutzer ermöglicht. Hierzu wurden die Karten zunächst gescannt, geokodiert und rektifiziert. Das heißt, bestimmten Passpunkten der gescannten Karte wurden Koordinaten zugewiesen, anhand derer eine Ausrichtung am Zentralmeridian der zugrundeliegenden Projektion ermöglicht wird. Die so bearbeiteten Karten können unabhängig von Größe, Zoomstufe oder Maßstab exakt übereinandergelegt und miteinander verglichen werden. Um dem Nutzer eine möglichst komfortable Suchfunktion und zentrale atlasspezifische Informationen zu bieten, wurden für jede Karte alle relevanten Metadaten erfasst.

Mithilfe der oben beschriebenen Verfahren wurden 40 Karten des „Thüringischen Dialektatlas“ bearbeitet und dem REDE-Nutzer zur Verfügung gestellt.

4. Literatur

4.1 Zitierte Literatur

Band 1: Hucke, Herman (1961): Thüringischer Dialektatlas. Institut für Mundartforschung der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Auf Grund des von Thüringer Dialektologen unter Mitwirkung der Lehrerschaft gesammelten Sprachguts. Lieferung 1 (Textteil). Veröffentlicht von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut für deutsche Sprache und Literatur. Berlin: Akademie-Verlag.

Band 2: Hucke, Herman / Hübner, Hildegard / Schäftlein, Rolf / Schrickel, Herbert / Spangenberg, Karl (1965): Thüringischer Dialektatlas. Institut für Mundartforschung der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Auf Grund des von Thüringer Dialektologen unter Mitwirkung der Lehrerschaft gesammelten Sprachguts. Lieferung 2 (Textteil). Veröffentlicht von der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut für deutsche Sprache und Literatur. Berlin: Akademie-Verlag.

4.2 Weiterführende Literatur

Wiesinger, Peter (1968): Thüringischer Dialektatlas. In: ZfdPh 87. Sonderheft zum 87. Band, S. 145–148.